ملنيل ع الآخر

منصــــــــــة الكترونيـــــــــة تناقـــــــــش موضوعــــــات جيـــــل الملنــيل بنيــــــلة

البحث عن منفذ لخروج السيد حسن – مراجعة: فاطمة الزهراء

كانت صدفة غريبة جدًا بالنسبة لي، كنت بسمع دايما مع أبويا وأنا صغيرة أغاني كتير منهم “أعز الناس” لعبد الحليم حافظ، وفاكره حوار دار بيننا عن الأغنية ومعانيها، كلام كبير مش واضح أوي ومركب، عن الحياة والحب والماضي والمستقبل، اللقا والتوهان، الذاكرة والنسيان، عن الحب وعن الحياة، أنا في عمر الخمس سنين وأبويا..

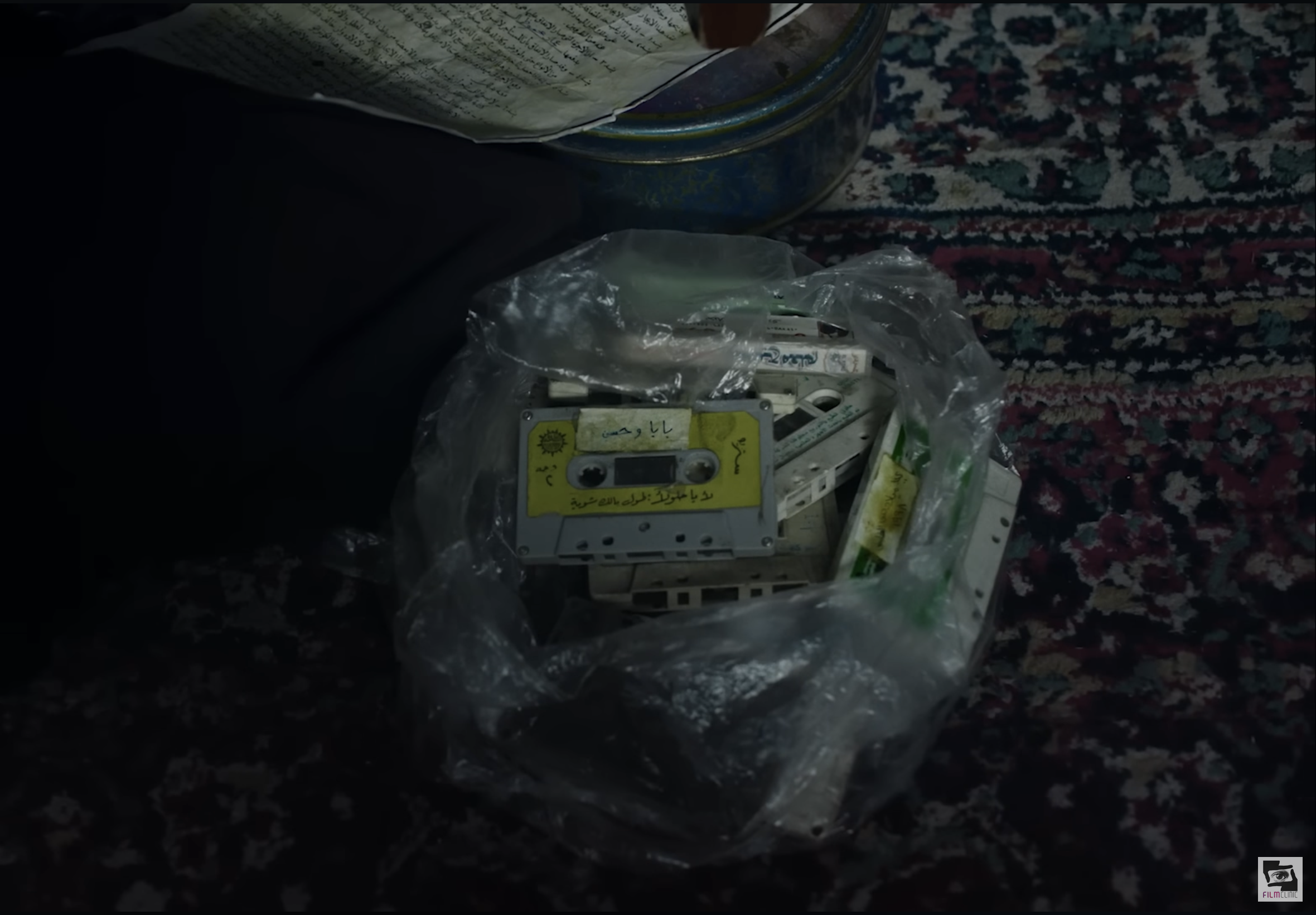

في نفس المشهد اللي حسن بيوصل له تسجيلاته مع أبوه، وبيروح بالغدا لابنه رامبو..

الصدفة دي ولدت عندي مشاعر مختلطة وانتبهت زيادة شوية.. مين ممكن يغني لابنه “كل شئ بينسرق مني”؟

كنت بسمع مع أبويا أغاني لمنير برضه، أغاني كتير مختلفين، منهم شجر الليمون لكن مكانش لها ذكرى ضخمة زي ذكراها مع حسن الطفل.

رسم شخصية الأب كان استكشافه مهمة مش صعبة ومش سهلة، لأنها شخصية تبدو معقدة ومركبة، عايش ولا ميت؟ هل كان سعيد ولا مكتئب؟ إزاي منطقية قصة الإصرار إنه يجيب رقاصة في سبوع ابنه! وإزاي منطقي يغني لابنه “كل شئ بينسرق مني”؟، وكإنه كان بيحاول يمرر هزيمته لابنه من بدري، وكإنه كان بيمهد لإنه هيختفي بعد شوية.. زي أبويا برضه!

عن العزلة، القاهرة، ورجولة مكسورة: قراءة لفيلم “البحث عن منفذ لخروج السيد رامبو”

في أول أفلامه الروائية الطويلة، يقدّم خالد منصور تجربة شديدة الذاتية والصدق. فيلم لا يُعنى بالصراخ أو الإثارة، بل يغوص في المسكوت عنه: الوحدة، الحنان المؤجل، ورجولة هشّة تتآكل في صمت.

يحكي الفيلم عن حسن (عصام عمر)، رجل ثلاثيني منطوٍ يعيش مع والدته وكلبه “رامبو” في أحد أحياء القاهرة الشعبية. في يوم م الأيام وبعد حدث ما يعض “رامبو” جارهم المتنمّر، ويجد حسن نفسه في مواجهة مأزق لا يحتمل التأجيل: البحث عن مخرج آمن ينقذ فيه “رامبو” من مصير محتوم، ويواجه في الوقت نفسه شبح ضعفه المزمن، وافتقاده للسيطرة.

الفيلم مش ماشي بسرعة، بل يتعمّد البطء، كأن الزمن فيه لزج مثل القاهرة التي يصوّرها: خانقة، مزدحمة، بلا نوافذ للهرب. لكن تحت هذا البطء، تنمو طبقات من التوتر والإحباط والبحث عن الذات، بتخلي القصة أقرب إلى سيرة نفسية لرجل على وشك الانفجار.

شفنا أفلام كتير أبطالها “رجالة”، في نوع معين بيتكلم عن الرجولة وتفكيك الرجالة ومشاكلاتها ومعاناتها النفسية. أفلام موجودين في السينما الأمريكية زي Fight club و Taxi Driver و American Psycho

اتكلموا عن موضوعات زي الهوية وديناميكيات السلطة ومواقعهم في مجتمعاتهم والعلاقات والعنف والعدالة وغيرها. البعض بيعتبرهم أفلام مهمة لإثارة الغضب والتنفيس.

عادة ما بتكون سمات شخصية البطل في الأفلام دول: وحيد، بيلاقي صعوبة في التعامل مع واقعه، بيحاول، بينجح أحيانا من وجهة نظره بمقايسه الشخصية، سواء نجاح حقيقي أو نجاح في خياله.

زي برضه فيلم “الغول” اللي كان له ريفرانس في بداية فيلم “رحلة البحث عن منفذ لخروج السيد رامبو” وفيلم “البرئ”، “زوجة رجل مهم”، “باب الحديد”، “البحث عن السيد مرزوق”، وغيرهم.

إختلاف النموذج بتاعنا عن النموذج الغربي وبالأخص النموذج الأمريكي، بيوضح لوحده بشكل كافي إختلاف مجتمعاتنا عن المجتمع الأمريكي، إختلاف معاني يمكن يكون تعريفها واحد في القواميس لكن على أرض الواقع الأمر مختلف.. معاني زي الفردانية والعدل والوحدة والحرية والفشل والإضطراب النفسي والضغط المجتمعي وتعريفات الذكورة والأنوثة وما بينهما والسلطة والتملك والإستحقاق وغيرها.

معظم الأبطال دول في النوع دا من الأفلام بنشوف لهم “ألتر إجو” زي المثال الشهير لفيلم “نادي القتال” Fight club،بنشوف البطل هو إدوارد نورتون والألتر إيجو بتاعه هو براد بيت.

*”ألتر إيجو” (Alter ego) هو مصطلح لاتيني معناه الحرفي الذات الأخرى”.

شخص بيكون نسخة تانية منك أو جانب مختلف من شخصيتك، ممكن يظهر في مواقف معينة أو مع ناس محددين. شخصية خيالية بيخلقها الكاتب أو الفنان عشان تعبر عن جانب من نفسه أو أفكاره، حتى لو مش مطابقة له تمامًا. زي دكتور چكيل و مستر هايد.

سألت نفسي فين الألتر إيجو لشخصية “حسن”، وتخيلت قد إيه كان ممكن يبقى مثير نشوف شخصه التاني، لكن المنطقي بالنسبة للفيلم إنه يكون شخص بجوانب قليلة أوي عشان يعبر أكتر عن “بساطته” كشخص.

الأداء

أداء عصام عمر يتجاوز التمثيل إلى حالة من الذوبان في الشخصية. مش بيحاول يثبت حاجة، بل يترك لنا هشاشته زي ما هي: صوت منخفض، نظرات مترددة، جسد دائم الانكماش. أما سماء إبراهيم (الأم)، فتمسك بكل لحظة على الشاشة بثقة ونعومة، ادت الفيلم ملمس حقيقي لأمومة خائفة لكنها عنيدة. قدمت نموذج نادر ما يقدم بهذا الشكل للأم الواقعية في السينما المصرية، أم مش قديسة ولا شريرة، حنينة أوقات وقاسية أوقات، إنسانة تحاول أن تبقى واقفة وسط عالم يهتز من تحتها.

أما عن أحمد بهاء فكان مفاجئ بالنسبة لي، كان بارع وفي أول أدواره، وهو دور مش سهل، “كارم الجار “شرير الفيلم”، تقديمة شخصية “كارم” ككتابة في الفيلم كانت شئ يدعو للتأمل برضه، حسيت في الآخر إن جميل إن مفيش كلام كتبر على لسان “كارم”، مكناش محتاجين نتعاطف.. شخصية “كارم” في رأيي مكانتش محتاجه رسم أو تفاصيل اكتر.. بل كان في جمل أو إيمائات في بعض المشاهد بتعرفنا بنعومة معلومات متناثرة عن تاريخه لكن بهدوء شديد وبدون زق.

عايزه أرجع لشخصية “حسن”، وبالأخص في علاقته بأمه وقد إيه كانت شئ مؤثر بشكل كبير ومهم زي ما النوع السابق من الأفلام كتير منه بيفترض.. موقع الست في حياة البطل وموقعه في المقابل منها بيفهمنا كتير، علاقته بحبيبته السابقة، وعلاقته بأمه..

“مش هتعرف يا حسن ترجعه عن اللي في دماغه، أو تحوشه عن حد فينا”

شخصية الأم برضه مكنش صعب التماس معاها، اللي هي شبه أمهات كتير مغلوب على أمرها ومن كتر غلبهم أوقات بيسقطوا غلبهم على عيالهم، فبيطلعوا مهزوزين وجبناء.. زيهم.

الصورة للمرة المش عارفه كام في المشهد دا كانت هايلة في تمرير وقع الجملة على حسن لينا كمشاهدين.

الإخراج والصورة

خالد منصور وأحمد طارق بيومي استخدما الكاميرا كعين تراقب دون أن تتدخل. مفيش مشاهد استعراضية، من غير موسيقى بتصرخ، فقط لقطات محكمة التركيب لعالم ينهار من الداخل. التصوير يبتعد عن المباشرة ولو إن كان في أكتر من رمزية بصرية مباشرة كمعنى، كمان الصورة بتراهن على تفاصيل صغيرة بتني عالم خانق، لا مفر منه.

أسلوب خالد منصور الإخراجي يحمل تأثر واضح من سينما محمد خان، خصوصًا في استخدام المدينة ككائن حي له دور درامي أساسي. كما في “الحريف”، تتحول القاهرة هنا لمتاهة ملعبكة، كل شارع فيها يحمل تهديد أو ذكرى أو احتمالية للنجاة. الكاميرا تراقب من بعيد، بتدي الشخصيات مساحة للتنفس وسط واقع بيضيق الخناق عليهم.

لما شفت الفيلم أول مرة كنت منبهرة بالصورة جدًا وافتكر دخلت في نقاش حاد مع صديق كان شايف إن آه الصورة حلوة جدا بشكل يمكن يضر الفيلم “صورة حلوة حلاوة صور الإعلانات”. لكن تمام.. اتقال نفس الكلام عن صورة ديفيد فنشر وقت تصوير فيلم “سبعة” و”نادي القتال”.

“العدالة ليها رجلين اتنين.. إنها تنصف المظلوم وتعاقب الظالم، انتوا عايزين عدالة برجل واحدة بس”

- عادل عيسى، فيلم “الغول”، ١٩٨٣، للمخرج سمير سيف

الرمزية

البطل كما هو واضح وكما ذكر المخرج في أكثر من لقاء هو بطل بستايل “محمد خان” أوي، كان ممكن أحمد زكي يكون البطل لو الفيلم دا بيتعمل في التمانينات.

عادة أبطال أفلام خان بيكونوا أشخاص مهمشة، مترفعين عن المجتمع بدرجات وبصور مختلفة، شايفين الدنيا بعيونهم ومتمردين على واقعهم ومصممين يلاقوا طرقهم الغير تقليدية، لكن “حسن” بطل مختلف، شفت الفيلم كذا مرة.. حاولت ألاحظ من البداية شخص “حسن” عامل إزاي؟ كان صعب عليا تصنيفه، ينفع أقول إنه مسالم.. ينفع أقول إنه جنب الحيط.. مبيحلمش.. مبيتخانقش مع الحياة، لكن هل ينفع أقول إنه ضعيف؟ احتارت شوية في التوصيفات في منطقة الضعف والقوة والرماديات بينهم.

زي أبطال خان بالنسبة لي.. فضلت سنين مش عارفه أحب ولا اكره ” فارس الحريف” شخص فاشل ومتكبر وشايف نفسه قيمة تضيف لأي كفة حتى لو كانت كفة “الخسران”، لكن في أوقات تانية بتعاطف معاه، بل بلاقيني شبهه وحاسه بيه، لحد دلوقتي لسه محتارة في موقفي تجاهه. أما عن “حسن” مكنش عندي سخط كبير تجاهه زي سخطي تجاه “فارس” لكن كنت مستفزة أحيانًا من ليه الجدع دا مبيعملش أي حاجة تجاه نفسه؟ تجاه حبيبته اللي راحت منه؟ تجاه البيت وتجاه أمه؟ تجاه تعرفه على ماضيه مع أبوه كل السنين دي؟

على الأقل “فارس” كان بيحس بنفسه/ قيمته/ أهميته في ماتشات الكورة اللي كان بيكسبها، لكن إمتى ” حسن” كانت بتتاح له الفرصة إنه يتنفس ويحس بنفس الشئ؟

حتى بعد مشهد النهاية، حسيت إني لسه قلقانة عليه وكإنه لسه طفل صغير بشكل ما كان بيدور على أبوه عشان ينجده من الأزمة اللي هو وأمه فيها مش عشان يعيد التعرف عليه.

“رامبو” مش مجرد كلب، بل تجسيد لكل ما تبقى لحسن من حميمية وعنف مكبوت. هو الطفل جواه، الضعيف، الصامت، “حبيب أبوه” زي ما قال عنه “حسن” في بداية الفيلم. السعي لإنقاذه هو سعي لإنقاذ الذات نفسها، أو محاولة أخيرة للحفاظ على بقايا الرجولة كما يفهمها “حسن”.

الكلب “رامبو” مش بس حيوان أليف، بل امتداد لهوية “حسن” المكسورة: هو الحامي والمُحب والعدواني.

السطح والأكشاك كأماكن بتتكرر في الفيلم، كمساحات بين العزلة والانفتاح، بين المدينة والسماء، بين الواقع والحلم.

الموتسيكل.. الحاجة الوحيدة الفاضلة من أبوه، بيمثل محاولة “حسن” للسيطرة، لكنها سيطرة هشة وعشوائية، تنتهي دومًا إلى لا شيء.

حتى شخصية الجار المعتدي تحمل رمز لرجل آخر: “الرجولة السامة” اللي بتقيس الهيبة بالصوت العالي والبطش.

وزي ما بيخلص “الحريف” و”فارس” بيلعب كورة وسامعين أنفاسه، بدون نهاية واضحة وإجابات حاسمة، برضه بيخلص فيلمنا و”حسن” وأمه في الشارع مع كل كلاب الشارع التانيين، مش عارفين عايشين فين، مش عارفين قدر يرجع رامبو ولا لأ.

“صرصار كافكا” كان من أجمل الرموز البصرية الواضحة في الفيلم، في أول ٣ دقايق وفي أول لقاء بين “حسن” و”كارم” قدامنا بنشوف في قرب نهاية مشهدهم سوا ملاحظة حسن لصرصار مقلوب على ضهره على الأرض ومش عارف يتحرك.. “جريجور سامسا” الشهير بـ “حسن”!

مشهد التحية بين “حسن” و”كارم” عند الكشك وتكسير البسكويت، برضه رمز تاني بصري واضح ومباشر لكنه جميل، أنا شفت الفيلم ٤ مرات وكل مرة قلبي بيتقبض مع صوت تكسير “كارم” للبسكويت. وجود المشهد دا تقريبا في الدقيقة العاشرة من الفيلم بيقولنا إن برغم بطئ الفيلم لكن إيقاعه كان متماسك جدا والواحد محسش بملل منه تماما.

الرجولية: ما بعد الهزيمة

في تقليد سينمائي طويل يمتد من Taxi Driver وFight Club إلى “الحريف” وغيرهم، يقف فيلمنا في صفّ المهزومين. مفيش بطل خارق، في راجل خايف، عاجز عن التواصل، يبحث عن مخرج من واقع لا يعترف به.

لا يملك “حسن” عضلات أو بالأحرى جرأة وثورية “تايلر ديردن”، ولا غضب “ترافيس بيكل”، لكنه يشبههم في التمزق الداخلي، في العزلة، في الصمت الطويل. ما يميز الفيلم في رأيي أنه لا يمنح بطله لحظة انفجار تقليدية، بل يكشف أن النجاة أحيانًا تمر عبر التخلي، لا المواجهة. دي مش قصة انتقام، لكنها بشكل ما قصة قبول للخسارة.

علاقة “حسن” بكلبه “رامبو” في الفيلم بتتحول لفرصة لإعادة التفكير في معنى الرجولة. “حسن”، الشاب اللي دايمًا بيعاني من مشاعر القلق والخوف من إنه يتحول لنسخة من والده اللي تركه، بيجسد نوع مختلف من الرجولة، رجولة بتعتمد على الحماية وتحمل المسؤولية، مش الهيمنة أو السيطرة، رجولة بتحاول. أما “كارم”، صاحب البيت البلطجي، فيمثل نموذج قاسي للرجولة اللي بتعتبر القوة والهيمنة على الآخرين برهان على الرجولة، حتى لو ده بيؤدي لارتكاب الجرائم، حتى لو لزمت إنه يحط عقله بعقل الكلب “راجل لراجل” زي ما قال.

“حسن” مش “ترافيس بيكل”، لكنه قريب منه في شعوره بالغربة وسط الناس، وفي حاجته إلى العنف كحل أخير. لكن الفيلم لا يمنحه حتى العنف دا. لا يقتل، لا يصرخ، لا يثور. فقط يهرب، يحاول، ويتعلم أن النجاة أحيانًا تكون في التنازل.

راجل.. مش بيعبر عن مشاعره.. مش بيحكي.. مش بيشارك، نماذج الذكورة في الفيلم، حسن، الأب، كارم، العم، الراجل اللي حاول يقوم بدور المُصلح، كلهم نماذج بتحاول تعمل حاجة وبشكل ما بتفشل، كلهم حياتهم ورحلتهم صعبة وكلهم مستفزين لأكتر من سبب وعلى أكتر من صعيد مختلفين. هشين، مضغوطين، مهمشين، بائسين عشان يكون لهم تأثير أو يشعروا بأهميتهم لكن بنسبة كبيرة بيفشلوا فبيكون عندهم وهم إنهم كدا فعلا أو بيواجهوا الحقيقية وبيعترفوا بضعفهم، لكن في كل الأحوال لا تزال المحاولات مستمرة.

“حسن” بيحاول يكون راجل مختلف بوعي أو بدون وعي، مختلف عن كل الأمثلة اللي حواليه، بنشوفه بيفشل مع أمه بنسبة ما ومع حبيبته السابقة بنسبة ما، لكنه بيحاول ينجح مع رامبو، يمكن لأنه مكنش مهتم أوي بدور الابن ودور الحبيب زي اهتمامه بدور الأب لـ”رامبو”، الأب اللي اتحرم منه.

“كارم” بيمثل الذكر العنيف الغاضب معظم الوقت، فكان “حسن” بيمثل الذكر الهادي المسالم معظم الوقت برضه، إلا مشهد تقطيع اللوجو من ع الجاكيت بتاعه في المسجد، أظن دا مشهد الغضب الوحيد اللي نتج عنه فعل ما وهو تقطيع الجاكيت، شفناه غاضب في مشهد الأكل من حلة الرز الساقع، لكنه كان مكتوم، غضب سريع ومكتوم، غضب معندوش رفاهية الغضب!

الموسيقى

الموسيقى قليلة وموزونة، تُستخدم لتأطير اللحظات الإنسانية لا لفرض مشاعر مصطنعة. اختيار الصمت في مشاهد كثيرة كان موفق، وساب للمشاهد مساحة للتأمل، وربما التورط الشخصي في اللي بيعيشه “حسن”.

استخدام أغنية “شجر الليمون” مكانش بس توظيف للنوستالجيا، بل تعبير عن خيبة وأمل مختبئين، وتواصل غير منطوق بين “حسن” ووالده و”حسن” والعالم.

مشاهد نركز معاهم

رجوعًا لتأثر المخرج بمحمد خان وفيلم “الحريف” بالأخص، في فيلم “الحريف”، كانت الأغاني بتعكس مشاعر الوحدة والهجر والمرارة، زي أغنية “سهران لوحدي” لأم كلثوم، وأغنية “في يوم من الأيام” لعبد الحليم حافظ.

خان كمان أظهر براعته اللغوية من خلال التلاعب بالكلمات اللي كانت بتظهر على اللوحات في الفيلم لإيصال معاني معينة. في النص التاني من فيلم “الحريف” الكاميرا تهتز وتقسم كلمة “Sindbad”، اللي هي اسم الكازينو اللي دخلوه “فارس” وصديقه، علشان تظهر كلمتين بالإنجليزي “sin” و”bad” ممكن نترجمهم إلى “خطيئة” و”سيء”.

عجبني جدًا في فيلمنا ضهر جاكيت اليونيفورم اللي لابسة حسن معظم وقت الفيلم واللي المفروض مكتوب عليه كلمة “security” لكن واقع معظم حروفها، والأجمل إنها في مشهد إنهياره في المسجد بيقطع باقي الحروف اللي كانوا لسه صامدين. كان مشهد رمزي جميل بصريا ومهم لوصف تطور وتصاعد مشاعر الشخصية.

ذهابًا لباقي مشاهد المسجد، بنشوف جسم حسن بشكل قريب لأول مرة، بنكتشف إن في عضلات بارزة، وبنفتكر ونسأل نفسنا طب ما أهو! ليه معرفش يضرب كارم؟ أو حتى يدافع عن نفسه؟

شفنا جسم حسن مرتين في الفيلم بدون تي شيرت، مشهد المسجد ومشهد المطعم، وفي المرتين جسمه كان بيعكس الهشاشة والإرتعاش والكبت والغضب المكتوم، فكرت إن يمكن جسم ممثل زي جسم محمد رمضان في فيلم “احكي يا شهرزاد” يكون مناسب أكتر للدور دا، عصام عمر عنده بنية قوية، مش بس عضلات، أظنه أطول من أحمد بهاء، فكان ممكن ع الأقل يحاول يصده أو يضربه في مشاهد الاحتكاك بينهم، لكن المشهدين دول بإنعكاساتهم النفسية شعرت وكإنهم محطوطين عشان يبرروا ليه حسن جسمانيًا -بغض النظر عن النفسية- مدافعش عن نفسه ولا مرة قصاد كارم بخلاف أخر مشهد بينهم.

حتى جسم “كارم” مشوفناش له مشاهد فيها استعراض عضلات حرفي من نوع إنه بيقلع التي شيرت وبنشوف عضلاته أو بيبص لنفسه في المراية أو بيتمرن أو ما شابه من مشاهد العرض الكليشية دي، بل وبرغم شخصيته المفترية الغاضبة ومشاهد إعتداؤه على بيت “حسن” وأمه لأكتر من مرة وعلى “حسن” نفسه في الشارع، وحتى على باكو بسكويت نواعم.. برغم كل دا بنشوف أن “رامبو” الكلب قدر يعلم عليه عادي، وبنشوفه هو بنفسه بيقول إنه “عايزه راجل لراجل” بمنتهى العبثية وصغر الدماغ!

بنشوفه بيتعور وبينزف، بنشوفه بيحاول وبيفشل، بنسمع منه جمل زي “الورشة دي هتكبر غصب عن عين أي حد”، وكإن كان عنده صراع سابق منعرفوش قبل صراعه مع “حسن” وأمه على الشقة.

عايزه أشيد بحركة عصام عمر كممثل في مشهد عيد ميلاد “حسن”: “حابي بيرزداي”

معلوماتي إن عصام عمر بيعرف يرقص رقص معاصر ودي ميزة كبيرة عند أي بيرفورمار لأنها بتزرع جوا الواحد إن جسمه أداه وبيكون مشغول إزاي ممكن يوظفها وفي الغالب بيقدر يعمل كدا فعلًا، عجبني الرقص في المشهد دا.

وعلى ذكر الحركة، برضه عجبني حركة “حسن” مع رامبو ولعبته في أول مشهد في الفيلم. تحية للرقص المعاصر.

في النهاية..

الفيلم هيكمل معاك وهيحسسك بالمرارة لفترة، عادة الأفلام اللي بتعجبني بحب أشوفها مرة تانية في السينما على طول بعد أول مرة عشان بشوف تفاصيل جديدة وبنبهر أكتر، في حالة الفيلم دا مقدرتش أشوفه بعده على طول، أظن أخدت شهر تقريبا عشان أقدر أتجاوز مشاعر الحزن وأشوفه تاني.

الفيلم برضه فرصة كويسة عشان تعيط كمان على آلامك وإحساسك بالعجز، أظن معظمنا يقدر يلاقي شئ من “حسن” جواه، ومعظمنا عندنا “كارم” والأب المختفي والعم اللي مالوش لازمة في حياتنا..

“البحث عن منفذ لخروج السيد رامبو” هو فيلم عن الرجولة في زمن تاهت واحتارت فيه معاني كتير منها الرجولة. عن مدينة لا ترحم، وأمومة تحاول، وكلب يرمز إلى ما لم يُقال. فيلم صادق ناعم حساس، يستحق أن يُشاهد، ويُقرأ، ويُتأمل طويلًا. موجع ببطء، ويترك أثر طويل بعد نهايته. الفيلم تأمل صادق في فكرة “الرجولة” لما تنكسر وتلزم الصمت.

فريدريك نيتشه قال، في كتابه “ما وراء الخير والشر” (Beyond Good and Evil).

“من يقاتل الوحوش، عليه أن يحذر من أن يصبح هو نفسه وحشًا. وإذا حدقت طويلًا في هاوية، فإن الهاوية تحدق فيك أيضًا.”

غالبًا يتم استبدال كلمة “الهاوية” بـ “الجحيم” في الترجمات العربية، لكنها في الأصل تشير إلى Abyss، يعني الفراغ أو الهاوية العميقة، وهو مجاز فلسفي أكثر من كونه مجاز ديني.

مفارقة لغوية ممكن نفكر فيها، هل الهاوية/ الفراغ بالنسبة لنا هي الجحيم؟

هل رد “حسن” على “كارم” كدا خلاه “وحش” زيه؟ أو بالأحرى “غول”؟

وهل عيب إنه في الحالة دي يبقى “غول” فعلا؟

شكرًا للصناع على الجمال الفني والفلسفي، على المتعة والإنسانيات والأسئلة والتأملات.

أتمنى نشوف ١٠ أفلام سنويًا زي الفيلم دا.